1956年,当少年老成的约翰·洛恩加德(John Loengard)还在哈佛大学读四年级时,他就已经显露出摄影方面的才华。《生活》的编辑注意到他,开始给他安排拍摄任务。没用多久,他就得到一个令人垂涎的专职摄影师职位,开创了一段驻地艺术家生涯。这份工作需要思考、智慧和冷静,倾向于独自在现场工作,而且通常一走就是几周。(他在《生活》的同行出任务时通常都带上记者,这个记者有时还兼任助手,背上必需的三脚架、相机包,甚至咖啡。)

假以时日,洛恩加德将成为黑白摄影专题的大师之一。他最为不朽的报道——关于最后一处震颤派(Shaker)社区的、关于画家乔治娅·奥基夫(Georgia O’Keeffe)的、关于他家在缅因州的避暑别墅的——成为该类型作品的标杆。他擅于创作真实、优雅、简洁甚至朴素的环境肖像;他创作的奥基夫、作家艾伦·金斯堡和喜剧演员比尔·科斯比(Bill Cosby)等众多人物的专题成为公认的经典。事实上,在《生活》作为周刊发行的风雨飘摇的最后十年期间,《美国摄影师》把洛恩加德称为《生活》“最有影响力的摄影师”。

到20世纪70年代,他已经担任了《生活》一系列特刊的图片编辑,后又在《人物》工作了一段时间。1978年,他在《生活》作为月刊复刊时出任摄影总监。在此职位上,他给众多摄影巨擘布置一些标志性任务,并且帮助打造许多新人的职业生涯。实际上,安妮·莱博维茨曾提到,正是在1980年洛恩加德安排她为《生活》一篇关于诗人的故事拍照期间——特别是拍摄一幅苔丝·加拉格尔(Tess Gallagher)穿着戏服骑在白马上的照片时,她走到了创作上的观念转折点。“那幅苔丝·加拉格尔肖像,”她写道,标志着“我开始将拍摄对象置于某个概念中。”

安妮·莱博维茨

那时候,我还是《生活》的一个年轻记者,正在花费大量时间学习如何拍摄所谓的图片故事或摄影专题。

现在,这种故事讲述方式已经与时代格格不入——相当于中篇故事或十四行诗或哑剧的杂志版本。图片故事由杂志上连续跨页排版的一系列并置图片组成,辅以短小的文字块和图片说明。图文交织的目的是按时间顺序讲述一个夺人眼球的故事。为此,我总是和一位世界级摄影记者搭档,满世界寻找独家新闻。要是你能拍到一个对象,并且它有点新闻价值,还有某种意义,又出人意表,你就有了一个故事。就这样,我——总是在洛恩加德挑选的一位摄影师的陪同下——奔向世界各地:阿曼和突尼斯、科威特和沙特阿拉伯、叙利亚和约旦、以色列和约旦河西岸、朝鲜和夏威夷、军事管制中的波兰、刚发生一次石油钻塔事故的纽芬兰、战争期间的阿富汗和黎巴嫩。

我很快养成了一个习惯。大部分晚上的六点半——那还是在全天候有线新闻、互联网和移动设备问世前——我会和几个记者一起看半小时晚间新闻,努力掌握一些事件的最新动态。我们可能会在随后几周或几个月报道这些事件。接着我会漫步走过摄影部门的黑暗走廊,悄悄地在约翰·洛恩加德有点凌乱的宽敞办公室找个位子。

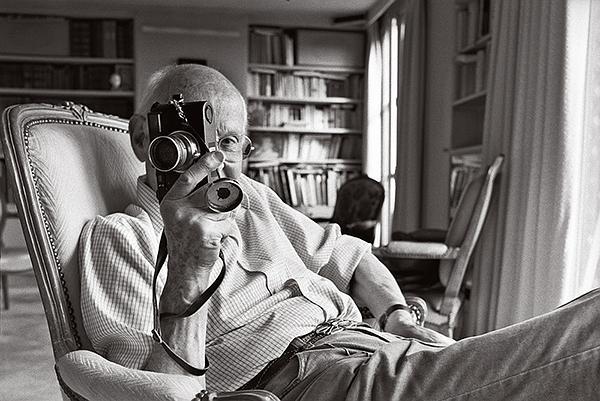

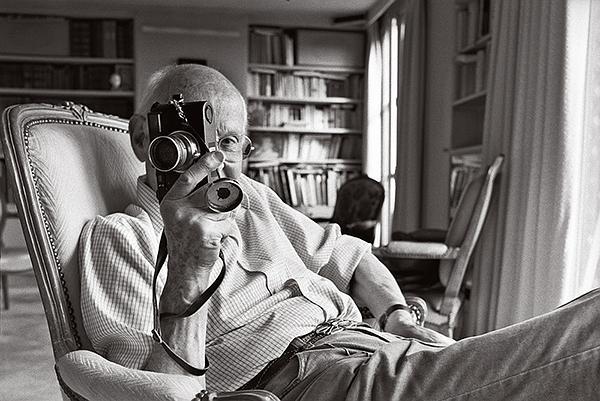

面无表情的洛恩加德通常会靠在办公桌后的椅背上,领带像他纤细的头发一样歪斜着。他通常穿着皱巴巴的灰色便裤和暗红色翼尖鞋,而且一般都拿着——像拿纸面具一样离脸只有十几厘米——一张刚从冲印室洗出的黑白接触印相。每张接触印相印有一卷36张的35毫米负片,冲印室将负片冲洗、分段,再印成正相的几排缩略图像。(洛恩加德讨厌“图像”一词,别人把照片称作图像的时候,他都会皱起眉头。)

他把脸背着光,抬起头,这样可以更好地利用头顶上方的荧光灯。这时他会轻轻发出赞同的声音。(他常常会轻声咕哝,或含糊地答应,或中途打住,最后变成斯芬克斯式的沉默。)他一边听我滔滔不绝地谈论新闻或一次即将到来的任务或一张我新近赞赏过的照片,一边端坐如故,对着接触印相,上上下下一幅一幅地快速移动放大镜——实际上是一枚他用作放大镜的徕卡镜头。偶尔,他会用铁灰色的锐利双眼瞪着我,这时他的浓眉看上去像演员米罗·奥西(Milo O’Shea)的一样狂野。然后他会点点头,或者做个怪相,继续编辑。

吃透每张接触印相后,他会拿起一支润滑脂铅笔,标出那些可能值得放大为工作样片的个别画面。间或他会停下手头工作,接一个在现场工作的摄影师打来的晚间电话,他们可能在欧洲,这时刚刚回到酒店房间,或者在洛杉矶经历了一天的拍摄,打个电话过来。(他的副手梅尔·斯科特[Mel Scott]通常还在隔壁办公室编辑,在看片台旁弯着腰在成堆成堆的幻灯片里翻找。)

亨利·卡蒂埃-布列松

最终,洛恩加德会开口交谈——一边还在不停编辑。我会努力吸取他的知识。他讨论正在编辑的报道的微妙之处。他会尽力处理即将到来的拍摄工作的种种困难。他会解释某个故事为什么不成功——以及他是如何从安排任务那一刻起就知道它必将失败的原因。他可以从50码外认出一幅构图精巧的照片,告诉你它好在哪里。

相比优美,他更看重一幅照片的自然性和意外性;相比艺术性,他更看重它的动感和内容。

他总是能从一张扔掉的接触印相的缝隙里,或者从一堆幻灯片深处找到那个不同寻常的时刻,它将成为一篇摄影专题的基石——一张讲述一个深刻而微妙的故事的照片。在某些排版会议期间,当其他编辑讨论一篇文章的照片选择和节奏时,他一声不吭,然后他会停止默想,搜出一张落选的样片,或者翻过一张附近的样片,将它的白色背面盖住第一张照片的一部分,用这个方法提出一种有趣的裁剪新构想,创造出一幅尚没人想到的全新图像。

为一项工作,洛恩加德会钻研几十个胶卷,《生活》杂志社现任摄影总监芭芭拉·贝克·伯罗斯(Barbara Baker Burrows)回忆道。“然后他会把几张照片拿进版面设计室,”她说,“把一两张交给编辑,坚称:‘就是它。’他们会说:‘约翰,这个摄影师拍了上百卷呢。’他一口咬定:‘就是它!’他是个非常优秀的编辑,完全知道什么应该、什么不该用在最终版面上。”

“

他全身上下没有一处不确定。我记得那样的姿态:他带着‘我知道我在做什么,别质疑我’的神气走进来。他有气势,在任何房间里都罩得住。如果他开口,大家都会听。他们相信他对新闻的敏感、他的要求、他的直觉。他无所不知。在我的职业生涯中,我还从没有在其他人身上学到那么多。”事实上,洛恩加德曾在新闻现场工作多年,因此他理解那些困难。这份资历,这份智慧,这份眼光——以及《生活》管理层对这位图片编辑的品位和才华的敬重——反过来也赋予摄影师更高的水准、更强的能力、更多的创造力和自由度。

洛恩加德以严词厉色的先知姿态在行业内闻名,他是希伯来圣贤和怀着严厉的爱的足球教练的结合,是底比斯先知和摄影界的鲍勃·福斯(Bob Fosse,美国音乐剧编舞、音乐剧导演和电影导演。——编注)的结合。福斯会亲自监督每一个镜头的舞蹈设计,同时发现和培养新人。洛恩加德独身一人,有一种专注甚至高贵的神态,闪耀着义愤之情的光芒。他有时也表现出吹毛求疵和生硬粗暴的态度,而且天生对愚笨的人没有耐心。他是主见和好奇心、经验和直觉、怀疑态度和奇才的混合体。他是独裁的家长,也是充满无穷想象力的毛头小伙。

他有令人着迷的吸引力。他总是不断地——有时令人恼火地——违背直觉。他的思维会直达一个问题的核心,或分析到问题的反面,或追究到问题不为人注意的方面。“和约翰待在一个房间时,我总觉得,”摄影师迈克尔·奥布赖恩(Michael O’Brien)坚称,“我能感觉到他的脑子在工作。他的精神力量就是那么强大。”

“他把摄影师看成自己的同类——聪明——不是惹是生非的人。”摄影师哈里·本森说,“他站在摄影师一边,常常与(出版)公司作对,这是罕见的特质。他真的是摄影师的编辑。其他编辑会挤在一个房间商定某件事,约翰则会微笑着走开,与摄影师一起想出讲故事的真正方法。他知道,在《生活》杂志社,摄影记者是国王。”

“他是个绅士。这不是后天养成的——不是为上等人装出来的礼节。这是他与人交流的自然方式。即使对那些来任职的最蹩脚的摄影师,他也会提出一些好建议。他总是独立自主。他不需要别人。他是独来独往的孤狼——作为一个摄影师及作为一个编辑。”

查尔斯·希勒

洛恩加德以鼓励年轻摄影师闻名(偶尔,如果看中某人的作品集和才智,他会当场分配任务),但也会让一些人含着泪离开他的办公室。多年后,几位成功的摄影记者承认,他们与这位伟大的、粗暴的洛恩加德的初次接触依然是他们痛苦的记忆。

他会在摄影师出发采编前,以及在他们到达现场后,一而再地鞭策他们,坚持要他们尝试一些艰巨的、荒谬的,甚至是不可能的任务。他的意图是扩展他们的极限,强迫他们为每个给定的画面场景考虑各种可能的视觉效果。有一次,摄影师布赖恩·兰克去拍摄替代能源的先行者,其间他有点困惑地给我打来电话。当时他在阿拉斯加拍摄一个富有创新精神的小麦种植主,种植主碰巧还养水牛。那时我是记者,正在纽约干得热火朝天。

兰克刚刚与洛恩加德通完电话,他告诉我:“约翰的主意是:‘为什么在麦田里拍这个人?为什么不租架农药喷洒机,拍他坐在飞机里,翻转机身飞过田野,同时所有那些牛都在下面?’好吧,你如何同时对焦在那家伙和水牛身上?尤其是他只有六头水牛,它们看上去会是几个小点,除非你贴着田野掠过。不过约翰倒是让我想到:一架飞机会出人意料。而且我也有点喜欢头下脚上的主意。”于是兰克让我四处打听在费尔班克斯租用螺旋桨飞机的现行价格。

“这事对我影响很大,因为与约翰的那次谈话为我在感知上打开了几扇门。”2011年2月,63岁的兰克回忆道。一个月后,他死于胰腺癌。“我再也不会像以前那样看待一个任务。我会一直寻找:还有什么我们没想到的?这件事改变了我的一生,因为我认识到他是正确的。很多情况下,你接到一个任务,把它装进盒子里。但一个任务既没有盖,也没有边,它是完全开放的。你可以走出来,以全新的眼光看它。”

“约翰是专家里的专家。当我到一个地方,我可能说:‘这里没什么可拍的。’但如果亨利·卡蒂埃-布列松或约翰·洛恩加德在那里,他们会拍出极好的照片。因此我得去寻找,去发现。它就在那里。而且我知道一件事:如果你认为它不在那里,你就找不到它。”

亨利·卡蒂埃-布列松

有一个作为理想标准的洛恩加德在耳边叮咛,《生活》的摄影师会一边拨弄着快门,一边不断自问:这里的故事是什么?这张照片如何融入那个故事?故事情节会不会改变,因而我也该改变我的先入之见?这张照片在说什么?我还得考虑些别的什么?我怎么能让它更进一步?首图、末图、跨页图在哪里?

“他很苛求,但我喜欢那样。”摄影师玛丽·埃伦·马克(Mary Ellen Mark)坚持说,“他要求某种特定的完美。他不会轻易满足。你为他工作时,他期望很高,你得满足他。你得为他把事情做好。

现如今,什么都是程式化的,没有灵魂。约翰喜欢有内涵的照片,并且一直在捕捉伟大的时刻。看看哈里·本森的工作:他会交给哈里一项不可能完成的任务,哈里会带着成果回来。为约翰工作是个挑战,我总是对他尊敬有加,因为他确实是一个伟大的摄影家——他是真正的高手。他自己的摄影是标志性的,技术也出色。他知道自己要的是什么。”

“约翰从不就一个任务要求摄影师具体拍摄什么样的照片。”迈克尔·奥布赖恩说,“他是武林高手,在你出发前指点一两个方向,帮你弄清需要做什么。我还记得一个关于杰西·杰克逊(Jesse Jackson)的专题报道。他的一句话为我重新构建了整个报道。他说:‘如果你见过那样的照片,别拍它。’他的言下之意:像你从未见过他那样表现杰西·杰克逊——一个频繁出现在镜头前的人物。”

“你总是知道如何与约翰相处。恭维话很少很少。他总是直率坦诚。如果你走进那里(他的办公室),并且他喜欢你的一两张照片,你就拼命乐吧。记得我在德国拍摄一名美军坦克中士的故事,当时是二月,我坐在一辆坦克外面走了三个星期。胶卷被寄到纽约,(到我回去的时候)已经冲洗好了。我到他的办公室,指望听到一句赞扬的话。我觉得我做了一件了不起的事。结果,他转向我,用那个令人沮丧的目光凝视我,说:‘我这么说吧,迈克尔,如果这卷胶卷在运输途中弄丢了,我们不会有任何损失。’他完全坦坦荡荡。这就是他的优点:从不误导我,从不文过饰非。”

赛巴斯蒂昂·萨尔加多

洛恩加德后来做过教育者、摄影名著的编辑、摄影史学家和评论家。许多人认为

他是关于摄影的最敏锐的作者之一,他简明、直接和独特的风格引人入胜,广受好评。(可一读他的力作,129页的摄影师罗伯特·卡帕的生平概略。)洛恩加德还拍摄了《生活》杂志社43位摄影师的录像,集结成集,制成一份珍贵档案。这些成为他的编著《〈生活〉摄影师:他们看到了什么》(Life Photographers: What They Saw,Bulfinch Press,1998)一书的基础。

借助所有这一切——借助那本图片周刊的消亡,借助可靠的徕卡相机,借助袖珍测光表和接触印相——约翰·洛恩加德继续拍摄照片。

洛恩加德眼光独到,常能早于他人察觉事物的模式。20世纪90年代,在专栏作家、权威专家和商业出版物还在问“摄影报道是否已死?”的时候,洛恩加德开始考虑的已经不仅是摄影报道,还有传统摄影本身的消亡。他正确地看到了传统摄影向数字摄影的转变将带来一场革命。

赛巴斯蒂昂·萨尔加多

了解一点当时的背景似也无妨。20世纪90年代初,数字时代经历了一次惊天嬗变。互联网这项新技术为外行提供了一张进入电子网格的廉价门票。电子网格在迥然不同的提供者和接收者之间连接起数据流,它极大地改变了我们制造、消费、传播、编辑、存档和优选信息的方式。互联网加快我们的交流节奏,扩展我们获取知识的方法,增进彼此了解,帮助媒体的民主化,提供几近无限的娱乐机会。另一方面,它也有淡化冲突的风险,会贬低知识分子话语,不断分散我们的注意力,给我们的感觉器官带来沉重负担。

与此同时,另一个转变也在互联网开始占据支配地位之际悄然发生。摄影师——想想电子革命如何蚕食从汽车仪表板到烤肉温度计等等的一切——一个接一个,然后大批大批抛弃传统相机,开始创作数字照片。一夜之间——至少现在看来似乎如此——照片冲印店、宝丽来或柯达克罗姆胶片消失得无影无踪。街角快照店让位给笔记本电脑的图像处理软件,平板电脑取代了影集。

数码相机——20世纪70年代,由柯达公司的史蒂文·塞尚(Steven Sasson)率先开发,但直到20年后才开始广泛应用——成为行业标准。在随后两个骚动的年代,早先的模拟过程转变为数字过程。过去的150多年里,摄影师依赖氯化银等物质将图像蚀刻在负片或反转片表面——在暗房制出一张成品照片的前提。对化学的依赖转为对物理的依赖:光以电子方式将图像刻印在感光元件上。一夜之间,摄影师得以在相机背后即时看到刚刚拍摄的照片,得以在极暗的光线下捕捉运动和精细画面,得以在电脑上提升画质、修改画面,得以将作品在瞬时传送到世界各地。摄影依然是一门光与影的艺术,依然是以光子为颜料的绘画,依然是将空间和时间浓缩在二维平面上的表达,但是现在,摄影更是一种自发的体验。数字图像为图片制造带来了一种隐含的

无缝性:取景——按快门——回放——取景。

约翰·洛恩加德很早就认识到这个即将到来的转变,从理智层面和情感层面上理解了它的意义。他和其他一些行业领军人物预见到,假以时日,

银盐和相纸的迷人世界将一去不返,一个日益扩张的数字和像素的世界将取而代之。

新时代日益临近之际,洛恩加德继续拍摄与摄影有关的独特照片:摄影师同行的照片、编辑同行的照片、他们的照片的照片——摄影师、策展人、继承人手拿摄影大师的珍贵负片。

1989年,他一腔热忱地启动了一个摄影师肖像的项目。一开始,这是他给自己安排的任务。他集中拍摄年事已高的同事、一流杰出人物和摄影师。但随着拍摄进行,现在他承认:“我认识到这是一个非常无聊的话题。当我一个人对摄影师说只想随便逛逛时,照片没了活力。”但是不久后,他接到任务,要他继续这项拍摄,照片才有了新的生命力。“当你受到委托去拍摄时,你是代表《纽约时报》或《生活》或《人物》去的。你成为一条通道。你的拍摄对象活起来了,更卖力了。他们真的想给你留下深刻印象。他们希望确保你拍到好料,为他们营造好的形象。你发泄了他们的精力。”结果,这些照片充满了活力和生活趣味,反映了所表现的艺术家和他们钟爱的艺术形式的积极特质。

至于洛恩加德对著名作品的负片保管人的研究,这项工作于1994年完成。其时正是一小群影响日益广泛的摄影师对数码摄影的未来充满信心之际。完成这个系列的拍摄后,洛恩加德说:“我认识到,负片已经成为过时的工艺品。”

实际上,洛恩加德已经成为一位人类学家、抒情诗人、银矿勘探员。自第一台脱粒机、第一支左轮手枪和第一封电报的时代起,摄影的媒介就一直有望实现

永恒:某个瞬间可以以银盐的形式永久固定在一个平面上。认识到这一点的洛恩加德扮演了

反向的炼金师角色:他掌握着将银转化为一件普通物品的秘密工艺,不过这个物品里珍藏的是某个永恒的时刻。

但是现在,永恒所赖以建立的基础工艺本身已经烟消云散。取而代之的是,不管是好是坏,我们有了一项新工艺,它偏重纯粹的瞬间激情,忽视珍贵时刻的深刻含义。不过在本书的字里行间,我们至少有了一份记录,一个图片故事,一篇

对死亡预言的记载。凝视约翰·洛恩加德的照片,我们看到了美、奇迹和启示。无可否认,数码摄影新的黄金时代是从白银般耀眼的过去发展起来的,我们也可以从这个认识中获得一丝慰藉。

—— 大卫·弗兰德(David Friend)